原标题:风洞测试设备,飞行器性能优化的隐形推手

原标题:风洞测试设备,飞行器性能优化的隐形推手

导读:

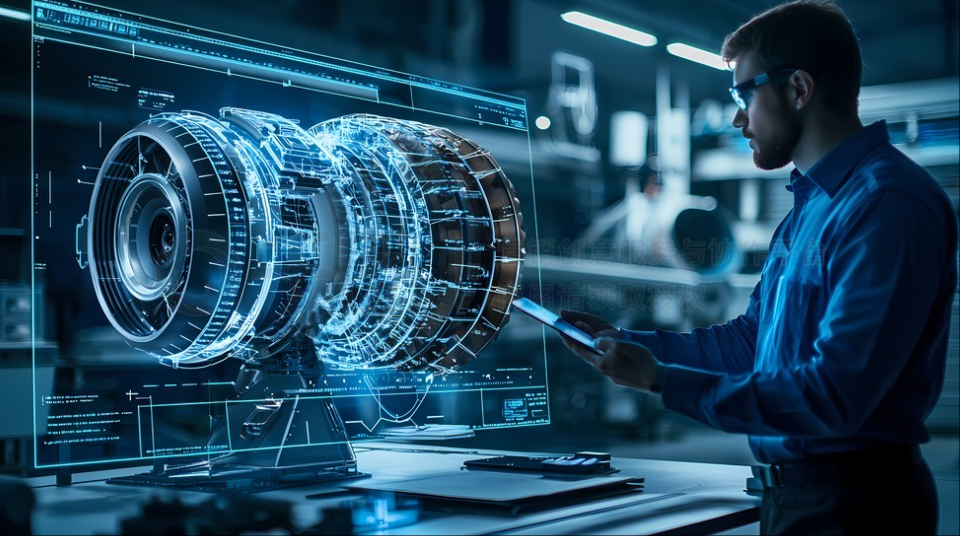

风洞测试设备是现代飞行器研发中的关键基础设施,通过模拟真实气流环境揭秘飞行性能的“隐形推手”。这些精密设备可产生从亚音速到超音速的可控气流,帮助工程师测量飞行器模型的气动特性(...

引言:风洞 —— 看不见的 “空中实验室”

一、风洞测试咋回事?让风 “说真话”

风洞是咋干活的?

动力系统:要么是巨型风扇,要么是压缩机,能吹出高速气流 —— 有的能到音速,甚至超音速,跟战斗机飞行速度差不多。

测试段:专门放模型的地方,四周全是传感器,能记录风压、温度、气流乱不乱这些数据。

控制系统:想调风速、温度、湿度,甚至模拟下雨下雪,都靠它。

为啥非要用模型?直接测真机不行吗?

成本差太多:测一次真机,没几百万美元下不来;而一个模型,几千到几万块就能搞定。比如波音 787 研发时,光风洞模型就测了 5000 多小时,要是用真机,得花数十亿,根本扛不住。

改起来方便:模型想改形状,比如把机翼弄尖点、把车尾调翘点,很快就能改好;可真机造出来了,再改结构,相当于拆了重造,费时又费钱。

安全第一:有些极端测试,比如模拟飞机失速、赛车撞风的气流,用真机太危险,万一出问题,损失就大了。

二、模型里的 “小心思”:从木头到智能材料

模型的 “进化史”:越来越精

3D 打印金属模型:精度能到 0.01 毫米,连发动机进气道里的细小结构都能还原,比手工做的准多了。去年某无人机公司用 3D 打印了个 1:3 的模型,测试完直接根据数据改设计,省了不少时间。

能变形的模型:有的飞机模型机翼上装了微型电机,测试时能自动调整弯度,就像鸟扇翅膀一样,能模拟不同飞行状态下的气流。

“会呼吸” 的模型:模型表面有好多小孔,能吸气或吹气,用来控制气流 —— 就像高尔夫球表面的凹坑,能减少阻力。某车企测新车时,用这种模型,把风阻系数降了 0.02,一年能省不少油。

细节错一点,数据全白费

重心不能偏:模型的重心要是差 1%,测出来的升力、阻力数据就会完全不准。之前有个团队做赛车模型,没算准重心,结果测出来的数据和实际跑赛道的情况差太远,白忙了半个月。

表面要够光滑:哪怕有一道 0.1 毫米的划痕,气流流过时就会乱,数据误差能超过 5%。所以做模型时,最后一步都得用细砂纸打磨,甚至还要涂特殊涂层。

得能 “动” 起来:赛车模型得能遥控转向,飞机模型得能调襟翼角度,这样才能模拟真实运动中的气流。有次 F1 车队测试,模型轮胎用了普通橡胶,不是比赛专用的,结果测出来的阻力数据完全不对,损失了几百万研发经费,后悔都来不及。

三、风洞测试的 “高光时刻”:模型救了大急

阿波罗登月舱的 “救命测试”

保时捷 911 的 “鸭尾传奇”

超级高铁的 “未来验证”

四、疑问:以后电脑能取代风洞吗?

CFD 快,但复杂情况不行:软件能快速算不同设计的气流情况,适合前期迭代;可碰到复杂的湍流,比如飞机失速时的乱流,还是得靠风洞实测,软件算不准。

风洞能发现 “意外”:很多时候,风洞测试能发现软件没预料到的问题。比如协和客机当年测试时,意外发现 “音爆聚焦效应”—— 音爆会在特定区域变强,要是没测出来,飞的时候可能会影响地面。

AI 帮忙:用机器学习实时调整模型姿态,不用人一直盯着,测试效率能提高不少。

小型化:现在有桌面级的便携式风洞,高校、小企业测无人机模型,几万块就能搞定,不用再去大实验室排队。

学大自然:工程师会模仿蜂鸟翅膀、蝙蝠翅膀做模型,给新一代飞行器找灵感 —— 比如能在复杂气流里灵活飞行的无人机。